化石エネルギーから再生可能エネルギーへの転換へ

現在、日本のエネルギーは、石油や石炭、天然ガスなど化石燃料にその多くを頼っており、原材料の支払いによって、海外に資金が流出しています。

木質バイオマスを発電や熱供給に有効利用していくことは、国内における原材料の確保、雇用の創出等による地域経済の活性化や森林整備にも寄与しています。

太陽光・風力発電と木質バイオマス発電との相違点

太陽光・風力発電は、自然エネルギーを活用するため、原材料費がかからないというメリットを持っています。ただ、天候や環境に左右されるため、発電量は不安定になりやすい特徴があります。

一方、木質バイオマス発電を稼働させるために、木質バイオマスを購入しなくてはならないですが、電力を安定的に供給できるとともに、地域の木質バイオマス燃料を活用することで地元にも利益をもたらす特徴を持っています。

再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT制度)の開始

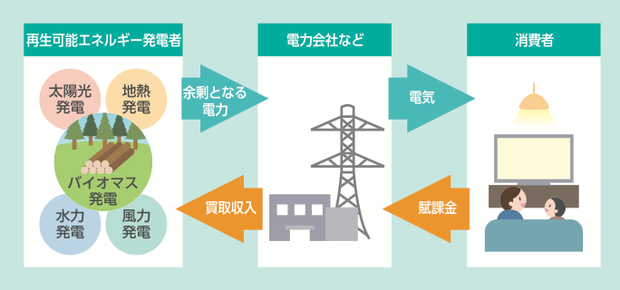

再生可能エネルギーのさらなる広がりを目的として、2012年7月、再生可能エネルギーの「固定価格買取制度」(FIT制度)がスタートしました。

FIT制度とは、再生可能エネルギーで発電された電気を、その地域の電力会社が一定価格で買い取ることを国が約束する制度です。

電力会社が買い取る費用を電気の利用者全員から“賦課金”という形で集めることで、発電設備の設置コストが高い、再生可能エネルギーの導入を支えます。